第八师石河子市:“年轻的城”开出文艺繁花

【大会现场。朱其摄】

第八师石河子市旧影,精彩的文艺节目为艰苦的屯垦戍边生活增添了亮色。

“我到过许多地方/数这个城市最年轻/它是这样漂亮/令人一见倾心/不是瀚海蜃楼/不是蓬莱仙境/它的一草一木/都由血汗凝成……”曾经风靡全国的诗人艾青笔下的《年轻的城》写的即第八师石河子市。

为何说石河子是“年轻的城”?1949年9月,新疆和平解放。次年,中国人民解放军二十二兵团进驻人迹罕至的戈壁荒原,屯垦戍边,逐步勾勒出石河子这座新城。石河子建成后,文学艺术在这片土地上开始生根发芽:随着兵团的发展,群众文化活动日益丰富,各种专业文艺团体、机构纷纷成立;1981年石河子市文联应运而生;1984年至2024年,石河子市文联陆续成立了作协等12个文艺家协会,期间,各基层单位也成立了文联或文艺社团,共同推动着石河子文艺的繁荣发展。

屯垦戍边战士形成的军垦文化,成为这里宝贵的红色资源。现在,诗歌、书法等艺术发展业态已成为石河子的文艺名片。

艰苦岁月里开出文艺之花

历经半个多世纪的屯垦戍边,兵团人在戈壁荒滩上书写了人间奇迹,也创造出独特的军垦文化。新疆兵团军垦博物馆是以新中国屯垦戍边史为陈列内容的博物馆,作为传承红色基因、弘扬兵团精神的重要窗口,凝聚着兵团人共同的历史记忆。打了296块补丁的棉大衣、人工开垦时使用的各种工具、记录着石河子第一代兵团人爱情与婚姻的结婚贺幛……2万余件收藏品集中展示了石河子筚路蓝缕的屯垦戍边历程。

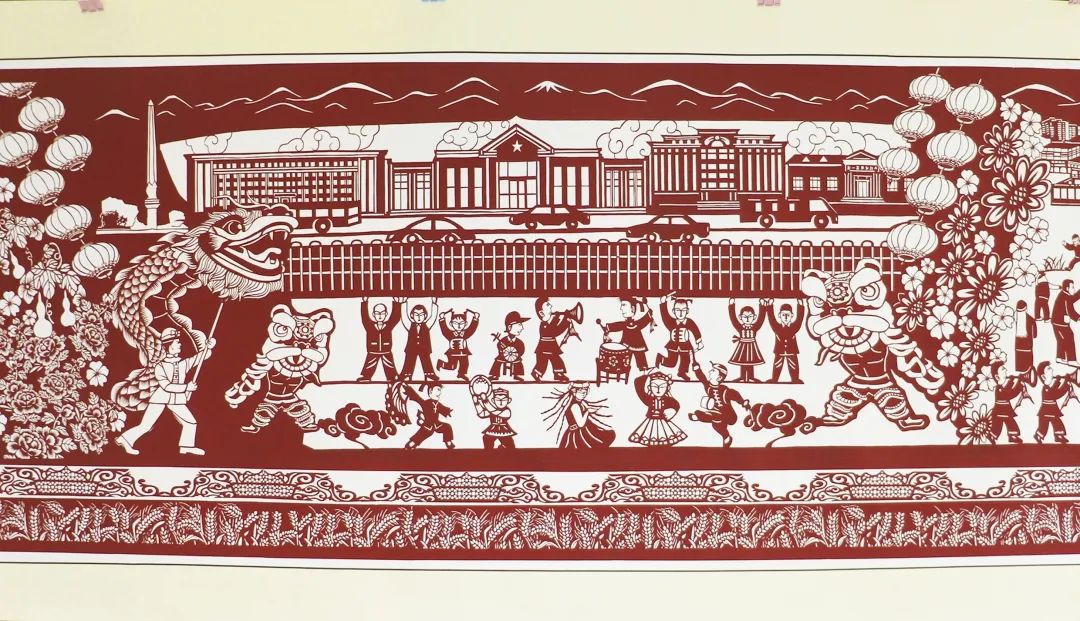

共和国军垦第一城——石河子礼赞(剪纸) 长卷局部 付新尧

在博物馆的墙上有这样一组老照片,画面中杂技表演、唱歌、戏剧等文艺节目正在精彩上演,为艰苦的屯垦戍边生活增添了亮色。在那时能有如此丰富的文艺生活,要感谢“新疆军垦第一人”张仲瀚,是他提出:“一要发展生产,二要发展文化,要搞‘文化兵团’。”20世纪50年代,部队在大生产中广泛开展“兵唱兵、兵演兵、兵画兵、兵舞兵、兵写兵”的“五兵”活动。1962年,兵团在此基础上又提出了“处处有歌声,月月有晚会,经常做宣传,节日有活动”的四项要求,令战士们的文艺生活极大丰富。随着兵团生产事业的发展,文化事业也日益繁荣,各种专业文艺团体、机构纷纷成立,群众文化生活进一步丰富活跃。在博物馆内,沿着“文艺路线”继续向前走,著名诗人杨牧和中国民族音乐家王洛宾交流讨论的照片呈现在眼前,这种组合似乎让“诗歌”有了具象化的概念。再向前,《绿风》的创办始末、艾青如何来到石河子、兵团电影的发展……一幕幕往事再现,讲述了兵团文艺发展的光辉历程。

2022年7月,习近平总书记来此参观,在这里了解了兵团屯垦戍边历史。记者采访当天,聊城大学化学化工学院“沿着总书记足迹看兵团”实践团队来这里开展“卫国戍边兵团行”新疆社会实践专项活动,参观后,实践团成员久久感动:“仿佛穿越时空,亲身感受着当年军垦战士们在恶劣环境中,凭借着坚定的信念和顽强的意志,用勤劳的双手和无私的奉献,创造出一个又一个人间奇迹。”

艾青撒下诗歌的种子

“新诗的中国式现代化道路”研讨会、绿风诗歌晚会暨八师石河子市第二届诵读大赛颁奖晚会、“艾青诗歌的新时代意义”论坛暨《年轻的城》等军垦诗鉴赏评论等活动先后扎根石河子。近日,享誉全国、中国诗歌界的盛会——“绿风诗会”在“中国诗歌之城”石河子市开幕,在为期三天的诗会期间,相关精彩活动接续举办,促进了诗人、评论家、编辑之间的交流与对话,积极探索了诗歌的中国式现代化道路。此次活动由中国作协、兵团党委宣传部指导,《诗刊》社、兵团文联、八师石河子市共同主办。这是石河子市举办的第四届“绿风”诗会。

2023年9月,“中国诗歌之城”八师石河子市千人诵读活动在石河子举行。

虽然“绿风诗会”才办到第四届,但是石河子与诗歌的缘分早就开始了,举办的相关活动也远不止于此。

早在1958年,农八师就发起过“一人一文,万人万诗”的文化创作活动,1960年,农八师政治部还编印散文特写集《荒原激变》。1960年,艾青接受时任国家农垦部部长王震的指示到石河子“传播文化,发展诗歌”,在石河子地区深入生活,举办讲习班,指导青年创作,培养了一大批青年诗人,同时创作了《年轻的城》《从南泥湾到莫索湾》等反映兵团的诗歌,对石河子垦区,甚至对兵团的诗歌创作产生了深远影响。1984年1月,现在国内重要的诗歌刊物之一《绿风》在石河子创刊,活跃于当代中国诗坛的诗人大多都在《绿风》刊发过作品,大批青年诗人由此起步,走向诗坛。石河子市文联成立后,文艺创作队伍形成,出现了文学创作的鼎盛时期,并于1983年举办第一届“绿风”诗会,150多位来自全国各地的诗人、诗评家、编辑参加诗会,把石河子的诗歌创作推向了新的高潮,随后,在1994年、1995年、2001年等年份,《绿风》诗刊还陆续召开过多次全国性的诗会,影响不断扩大。在一次次的诗歌活动推动下,石河子的诗歌氛围越来越浓烈,越来越多人喜欢上诗歌。2017年,石河子被中国诗歌学会授予“中国诗歌之城”称号。

石河子人爱诗歌、爱写诗歌也爱诵读诗歌。石河子市文联主席张志峰介绍:“石河子市文联设有专门的诗歌朗诵艺术学会,在大中小学成立的诗歌朗诵协会非常受学生欢迎,会员达上万人。石河子每个社区都有朗诵队,还有很多市民自发成立的朗诵队,总体数量多到难以统计。2023年,石河子市启动了‘诗城诵读工程’,通过组织引导和激励,团场、街道、企业、机关事业单位、大中小学校,开展诵读展示活动300余场次,民间朗诵团体还自发组织开展各类诵读活动20余场次,共计10万余人次参加活动。2024年,‘诗城诵读工程’持续开展,尚在火热进行中。为更好地为诵读提供文本,石河子市文联还整理了‘诵读文库’,收集现代诗、唐诗及本土作家作品5000余篇,并举办‘诗歌之城·声生不息’千人诵读活动,为百姓营造浓厚的诗歌氛围。”

书法从学校抓起,打造文化新名片

若说“你的书法是体育老师教的”,在其他地方是一种吐槽,在石河子第三小学却是一种骄傲。在这所学校,校名由学生书写且每学期更换,包括体育教师在内的各科教师都参与到书法教学当中,教师用粉笔字进行每日签到并公开展示,教学楼被命名为“墨香楼”“润笔楼”等。书法元素遍布校园角角落落,就连厕所洗手池边的“节约用水”标语也是由学生书写而成。

“文化润疆·书法进校园”项目试点单位石河子第三小学书法教学现场。

为何学生有如此好的书法基础?为何在全国各地推进“书法进校园”都有颇多困难的情况下,这里书法氛围却能如此浓厚?在这里,从学校领导、所有学科老师,到各年级学生,人人都写书法。没有书法专业老师,学校就从校外请专业人员为全校老师每周进行一次书法培训课,老师再每周给学生上书法课。除书法课上进行系统的书法学习,学生还要每天进行20分钟“微书法课”,持之以恒进行训练。

让人欣喜的是,从2022年开始,石河子第三小学已被选为兵团文联与兵团书协“文化润疆·书法进校园”项目试点单位,兵团文联、兵团书协与石河子第三小学签订了书法支持合作协议全面支持其书法教学开展。兵团书协主席孙朝军介绍:“协议包含,邀请中国书协著名书法家进校园开展培训,每月组织一次兵团书法名家进校园授课培训,聘请兵团、师市书协会员兼任学校书法教师等项目,以提升师生书法水平、推动书法教学活动深入开展。”在今年7月,中国书协副主席潘善助一行即来到了这里,开展了以《书法与传统文化》为题的讲座,并对五年级同学的书写进行了现场指导。

解决了师资问题,书法教材亦是学校开展书法课的难题之一,而石河子第三小学教师结合书法学习要点和各年级学生学习情况,自行研发了一套书法教材。通过自身灵活探索和各方大力支持,石河子第三小学实现了书法教学“学有所教,习有所依”。

回首望,石河子文艺精品层出不穷,文艺惠民活动竞相开展,美术、摄影、书法等各项展览相继举办,文艺人才稳步成长……石河子文艺已从艾青撒下的诗歌种子开成了文艺繁花烂漫。(中国艺术报记者 杨阳)