八师石河子市:续写奇迹的“年轻之城”

【大会现场。朱其摄】

我到过许多地方/数这个城市最年轻/它是这样漂亮/令人一见倾心/不是瀚海蜃楼/不是蓬莱仙境/它的一草一木/都由血汗凝成……

诗人艾青《年轻的城》这首诗,20世纪60年代风靡全国。受其影响,无数热血青年怀抱建设社会主义的美好理想,不远千里,争相奔赴艾青笔下的“年轻的城”——石河子。

艾青诗歌馆外景(资料图片)。八师石河子市融媒体中心 供图

石河子地处天山北麓中段,东邻自治区首府乌鲁木齐,西毗油城克拉玛依,是丝绸之路重要的门户枢纽城市。

如今,这座城市更如一颗镶嵌在古尔班通古特沙漠边缘的明珠,在70余年的时光里,书写了一部开拓、坚守与重生的壮丽史诗。

石河子之名的由来,有一段耐人寻味的故事。清代绥来县(今玛纳斯)西郊的驿站旁,玛纳斯河的一条支流在枯水期时,河床铺满碎石,当地牧民称其为“石河子”。

1917年,谢彬在《西域探险考察大系:新疆游记》中记载:“石河子,店铺民居二十余家,为绥来乡镇第一。”那时的石河子不过是丝绸之路上一个寂寥的驿站,荒野中芦苇丛生,唯有马蹄声与驼铃声在回荡。

还有一种说法颇具诗意,曾有勘探队员在戈壁中艰难跋涉多日,突然看到遍地碎石,好似凝固的河水在奔涌,便脱口而出“石河子”,从此这个名字就与这片土地紧紧相连。

不管是源于地理特征,还是出于诗意想象,这名字里似乎都暗藏着某种隐喻——后来的发展印证,碎石之下,的确埋藏着让荒原绽放奇迹的密码。

1950年春,王震将军率领中国人民解放军第二十二兵团第九军第二十六师挺进这片不毛之地。战士们放下武器,拿起坎土曼,在零下40摄氏度的严寒中拉开了“军垦第一犁”。当时没有图纸,战士们就用步枪在雪地上画出道路基线;没有砖瓦,便就地取材用“干打垒”的方式筑墙。

第一代军垦人以血肉之躯对抗风沙,在戈壁中成功纺出新疆第一缕纱,织出第一匹布,制出第一块方糖。作家杜鹏程曾目睹这样的场景:战士们白天开荒,夜晚睡在芦苇搭成的窝棚里,清晨醒来,被子上结满冰碴,可他们依然笑着说,“我们这是在给大地盖被子呢!”

这种悲壮又浪漫的精神,逐渐塑造了石河子独特的城市肌理。20世纪50年代,张仲瀚将军邀请上海同济大学规划师赵琛设计城市蓝图。设计规划中采用了“方形路网+中心向外放射”的布局,既有着军事驻地的严谨,又蕴含现代城市的开放。

如今漫步在石河子城区,绿树成荫的街道依旧保持着最初的“棋盘式”格局,红砖砌成的苏式建筑与玻璃幕墙的写字楼相邻而处,仿佛不同时代的军垦人在进行一场穿越时空的对话。

在石河子西工业区,始建于20世纪50年代的原八一棉纺厂厂房静静矗立着。生锈的纺织机上还残留着棉絮,斑驳的墙面上“艰苦奋斗”的标语依稀可辨。2021年,这座承载着兵团工业记忆的建筑群被改造成“石河子戈壁印象文化和旅游园”。

老工人们带着孙辈故地重游时,总会指着高大的锯齿形屋顶回忆:“当年我们三班倒,机器声日夜不停,织出的棉布能绕地球好几圈。”如今,这里成了年轻人拍摄复古写真的热门地点,工业文明的厚重与时尚文化的轻盈奇妙地交融在一起。

这种对记忆的珍视,体现在城市建设的方方面面。2015年,曾用于灌溉的蘑引渠摇身一变成为“明珠河”滨水公园,设计师特意保留了渠首的军垦战士雕塑,让潺潺流水诉说万人会战修渠的故事;20世纪50年代建造的苏式粮库被改造成红山健身中心,在粮库拱顶下,老人们打太极的身影与墙面“备战备荒”的标语,构成了一幅超现实的时空叠影。

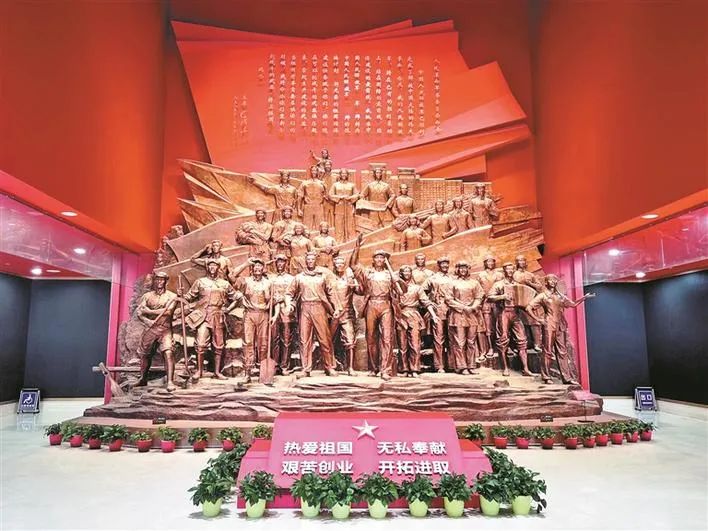

图为新疆兵团军垦博物馆大型主题雕塑“当祖国需要我们的时候”(摄于2月21日)。兵团日报常驻记者 李秀 摄

新疆兵团军垦博物馆里,一件打满296块补丁的军大衣,吸引了无数参观者驻足。这是军垦战士王德明穿过的棉衣,兵团初创时期,物资极度匮乏,战士们把省下的布料用于生产,自己却穿着补丁摞补丁的衣服去开荒。讲解员在讲述这段历史时,总会轻轻抚摸展柜玻璃,感慨道:“这些补丁是军垦战士的勋章。”

新疆兵团军垦博物馆的众多文物藏品中,有由纺车改装的婴儿摇篮,有马灯照亮下的入党申请书,有用炮弹壳熔铸的犁铧……每件文物藏品都在无声诉说着以“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”为主要内涵的兵团精神。

这种精神早已融入石河子的市井生活。清晨的游憩广场上,百人威风锣鼓队气势磅礴,安塞腰鼓的豪迈与军旅文化的刚劲碰撞出独特的“军垦鼓艺”;黄昏的明珠河畔,退休职工跳起改编自垦荒动作的广场舞;夜市烤馕的维吾尔族大叔,也会在馕坑边挂上“军垦大馕”的招牌,笑着说自己的手艺传承自当年帮炊事班烤馕的经历。

如今的石河子,传统与现代共生,呈现出更为丰富的维度。在玛纳斯河畔,无人机编队在棉田上空精准作业,一边画出绿色网格进行播种,一边监测土壤墒情。棉花采收季,采棉机在棉田穿梭。现在,一台六行自走式国产采棉机一天可以完成500亩棉花的采摘,相当于1000多人一天的采摘量。

在更远处的戈壁滩上,绵延数公里的光伏板阵列如银色波浪,这些由多晶硅制成的新能源设备,正将阳光转化为清洁电力,仿佛在用科技续写“戈壁变明珠”的传奇。

但石河子人始终铭记着来时的路。每年清明节,职工群众会自发前往“军垦第一连”遗址,在挂着马鞭、草帽的地窝子前献上鲜花。幼儿园的孩子们玩游戏时,也会模仿展览馆里看到的场景,用沙堆筑“地窝子”,用树枝当“坎土曼”。这种代代相传的集体记忆,让城市的文化血脉始终充满活力。

如今,站在将军山顶俯瞰全城,艾青的诗句有了更生动的诠释。60多年前诗人惊叹的“年轻”,如今已沉淀为一种永恒的生命力。

街道上的落叶岁岁更迭,但每一片叶子都铭记着,它们生长的土壤里,混合着军垦人的汗水与梦想;玛纳斯河的碎石在阳光下依旧闪烁,它们见证的不再是荒凉,而是一座城市如何凭借坚韧与智慧,将“不可能”变为“奇迹”。

当新一批光伏板在戈壁铺展开来,当老厂房改造的艺术空间亮起灯光,当年轻人的欢声笑语回荡在芝樱花海,石河子仍在续写新的篇章。这是一座永远年轻的城市,因为它的灵魂中,既有开拓者的勇气,也跳动着创新者的激情。(兵团日报全媒体记者 朱丹丹)