“兵团职业道德十佳单位”背后的坚守与担当

【大会现场。朱其摄】

时间的指针回拨到二十多年前,市场经济的浪潮席卷而来,连事业单位也感受到了生存的压力。那时的石河子市人民医院,门诊楼墙皮斑驳、医疗器械陈旧、患者寥寥……在竞争日益激烈的医疗市场中,它像一株在戈壁滩上挣扎的幼苗,随时可能被风沙吞没。“要活下去,就得靠自己造血!”医院领导在全院大会上的这句话,像一记重锤,敲醒了每一位医务人员。

以敬业为根:在细节里托举生命重量

医院是救死扶伤的战场,可在当年,如何在竞争中站稳脚跟?医院领导的答案掷地有声:“以医德医术赢信任,凭真本事解病痛。”这句话,成了医院上下的风向标。

上世纪80年代,在有限的手术室条件下,石河子市人民医院医生在为一名患者做计划生育手术。

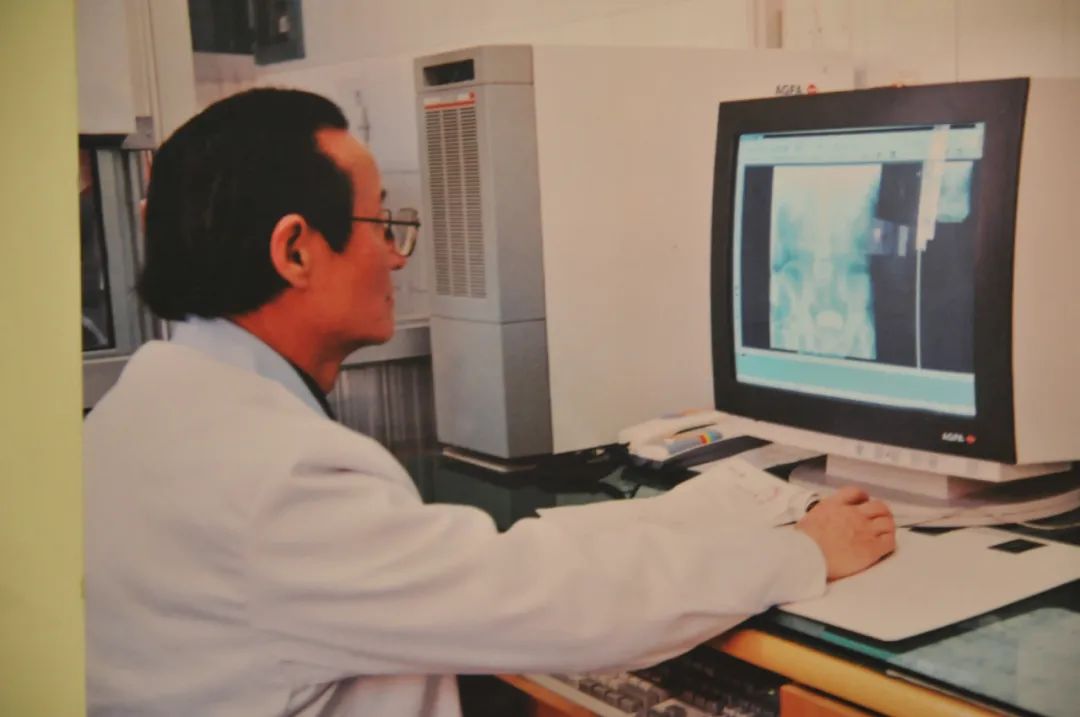

这种信念,在日常诊疗的细节中生根发芽。1993年,CT室刚成立,严苛的制度让科室人员犯了难:个人工作量、差错率等实施量化考核,检验单必须有主治医师和阅片医生“双签字”。“当时觉得程序太繁琐了。”CT室的张新民技师长回忆道。

直到一次惊心动魄的救治,大家才读懂了制度二字的分量。那天,转诊来一位颅脑外伤患者,还带着外院检查“一切正常”的CT报告。但通过石河子市人民医院的X线片上,却提示有一道细微的线形骨折。

“必须重新做CT!”科室领导态度坚决。患者却半信半疑,患者家属更是满脸不解地问:“大医院都看过了,何必折腾?”

医务人员耐心解释、反复劝说。当新的CT图像清晰显示出骨折线时,所有人都松了一口气。这迟来的正确判断,为后续手术赢得了黄金时间。

这样的“小事”,在石河子市人民医院各科室都有发生。曾获得兵团职业道德十佳标兵荣誉称号的医院泌尿外科主任周啟升被患者亲切地称为“下水道医生”。周啟升总说:“泌尿疾病关乎生活质量,半点马虎不得。”

一位前列腺肥大患者进行手术后,为防止尿管堵塞,周啟升每天为患者冲洗,哪怕护士多次要接手,他也坚持说:“我盯着才放心。”一连十多天的精心照料后,这位患者顺利拔管。其实,周啟升完全可以把这样的活交给护士去做,不必亲自动手。然而,在每位患者术后,无论事大事小,他都会身体力行,陪伴到最后。

重病监护病房的医师王昌明曾为抢救一位危重病人,7天7夜没离开病区。折叠床就搭在病房角落,送来的盒饭凉了又热,王昌明的眼睛熬得布满血丝,却寸步不离。

“监护室的病人,每分每秒都在和死神赛跑,我多守一秒,他们就多一分希望。”王昌明说。就是在他和团队的守护下,一个个生命奇迹般逃出了死神的掌心。

“敬业”不是停留在口头上,石河子市人民医院上墙公示《医德医风投诉制度》《停岗检查制度》,并设立投诉管理服务中心。

1999年,一位脑外科护士为病人输液时出现失误,患者当即投诉。投诉管理服务中心了解到具体情况后,当即按规定对护士进行了处罚。

“不找借口,把‘对’让给患者。”这样的较真,让“做好小事、做细好事”成了医院全员工作人员的共识,在医院上下形成了一心一意服务病人的氛围,让病人放心而来,如愿以归。

以创新为翼:在突破中拓宽生命通道

“光敬业还不够,还得有真本事。”医院领导深知,医疗技术停滞不前,再暖的服务也留不住患者。2000年初,石河子市人民医院掀起“党员创新工程”热潮,目标直指“没做过的手术、治不了的疑难症”。

医院上世纪九十年代开展的新技术项目

医院眼科率先迎来挑战。在过去,因为受技术所限,早期白内障患者只能等病情发展到后期才能手术治疗。“不能让患者在等待中失明!”眼科团队请来了自治区人民医院眼科专家,一次次会诊,一次次商讨治疗方案,反复琢磨国内先进的白内障超声乳化技术。

他们成功了!

“我还以为这辈子再也看不清东西了!”当第一位接受新手术的患者术后拆掉纱布那天,清晰地看到窗外的绿树时,激动得热泪盈眶。

消息传开,周边的早期白内障患者纷纷赶来医院寻求治疗,眼科病床一下子增加了十几张,石河子市人民医院眼科也由此打出了自己的第一张名牌。

创新的火苗一旦点燃,便越烧越旺。紧接着,医院医生和新疆医科大学、自治区人民医院联手,成功攻克了“腮腺流眼线电切术”“造釉细胞瘤下领界切除木”等5项高难度手术,为石河子市人民医院不断赢得效益增长和良好声誉。

当时,医院骨科副主任医师吴正运盯着“老年股骨颈骨折”这块硬骨头,打破常规治疗方案,成功开展人工股骨头置换术,不仅减少了并发症,还填补了北疆地区的技术空白。吴正运主持的腰椎疾病手术,效果远超国内外文献报道水平。与此同时,王昌明也摸索出“呼吸机致顽固性左心衰、肺水肿”的独特疗法。

计算机放射成像系统(CR)

为了给创新铺路,从1990年起,石河子市人民医院先后派出50余人赴内地知名医院进修;实施引智工程,从北大医院、华西医院请来专家坐诊、带教;将一批批先进设备搬进了手术室;投资建设了远程会诊中心,约请上海华山医院、上海第一人民医院等知名医院的专家教授远程会诊。

当时,石河子市人民医院工会开展的“巾帼文明示范岗”、医院团委开展的“青年文明号”评比活动,让岗位练兵、技术比武成为常态,并将从中学习到的技术化作了源源不断的创造力,让医院的技术实力日新月异。

以患者为心:在坚守中传递生命温度

1997年底,一位患者因送医不及时,不幸离世。石河子市人民医院领导在班子会上红了眼眶:“患者得不到及时救治,是我们最大的失职!”痛定思痛,他们萌生了创办社区门诊的想法。“小病到社区,大病进医院”,把静态服务变成动态守护。

1998年初,1小区、25小区的社区门诊率先开诊,每个门诊配1名主治医师、2名经验丰富的护士,全是能处理急症的全科医生。

1社区卫生服务中心揭牌仪式

1小区的癌症晚期患者是社区门诊的常客。医生每周上家门查看患者身体状况,为他送药,护士手把手地教家属护理知识。患者临终前拉着医生的手说:“你们比亲人还贴心。”

1999年,22小区、23小区、24小区、15小区的社区门诊接连开诊。当年,社区门诊累计诊治患者3万多人次,现场抢救危重病人18人次,家庭出诊251次。

7社区卫生服务工作

8社区卫生服务工作

医务人员走家串户发健康服务卡、讲健康知识,居民的健康档案越积越厚,医患之间的信任感也越来越深。

对困难群众,石河子市人民医院更是全力相助。1999年,针对下岗职工和特困企业职工,医院宣布普通门诊挂号免费。虽说每次只免6角钱,但一年下来,医院就少收入20多万元。

“住院押金先交500元就能治病”的政策发布后,不少凑不齐大额押金的患者得到了及时救治,可石河子市人民医院也由此多出了不少收不回的“死账”“呆账”。可医院医务人员却说:“我们苦点累点没关系,只要能救人,值!”

1999年,石河子市人民医院被评为“兵团职业道德十佳单位”,成为八师唯一获此殊荣的单位。这份荣誉,是无数个深夜的坚守、一次次技术的突破、一桩桩暖心的服务换来的。

二十多年来,石河子市人民医院没有躺在功劳簿上。从“自治区卫生系统行业作风建设先进单位”到“全国卫生系统先进单位”,再到2024年的三级公立医院综合考核挺进“全国500强医院”行列,昔日的戈壁幼苗已长成枝繁叶茂的杏林栋梁。

如今,走进石河子市人民医院,现代化的门诊楼拔地而起,先进的设备运转不停,医务人员的笑脸温暖依旧。但不变的,是刻在大家骨子里的坚守——对生命的敬畏,对患者的负责以及医者初心的担当。这,正是医院走向辉煌的神奇密码。(通讯员 康晓东 李佳瑞 特约记者 陈世江)