沪上知青 边城灯语——记“屯垦戍边劳动奖章”获得者钱红梅

【大会现场。朱其摄】

在石河子市人民医院岁月晨光中,曾有一盏灯,总在深夜亮着——那是她握着助产钳的手,映着新生儿啼哭的光。

这盏灯,从上世纪60年代上海西行的绿皮列车就“亮”起,最后化作“屯垦戍边劳动奖章”上的光,照见西部荒原一位沪上姑娘与边城护理事业交织半生的褶皱。

17岁闯边疆:上海姑娘把心扎在病房里

上世纪60年代初,17岁的钱红梅还是个扎着麻花辫的上海姑娘,听着“屯垦戍边”的故事,心里像揣了团火。家里人劝她:“上海多好啊,有外滩,有弄堂小吃,去西北遭那罪干啥?”可她认准了“要去做点实在事”,揣着几件换洗衣物和对未来的念想,愣是登上了西去的火车。那时的她,还不知道这段历程会彻底改变她的人生轨迹。

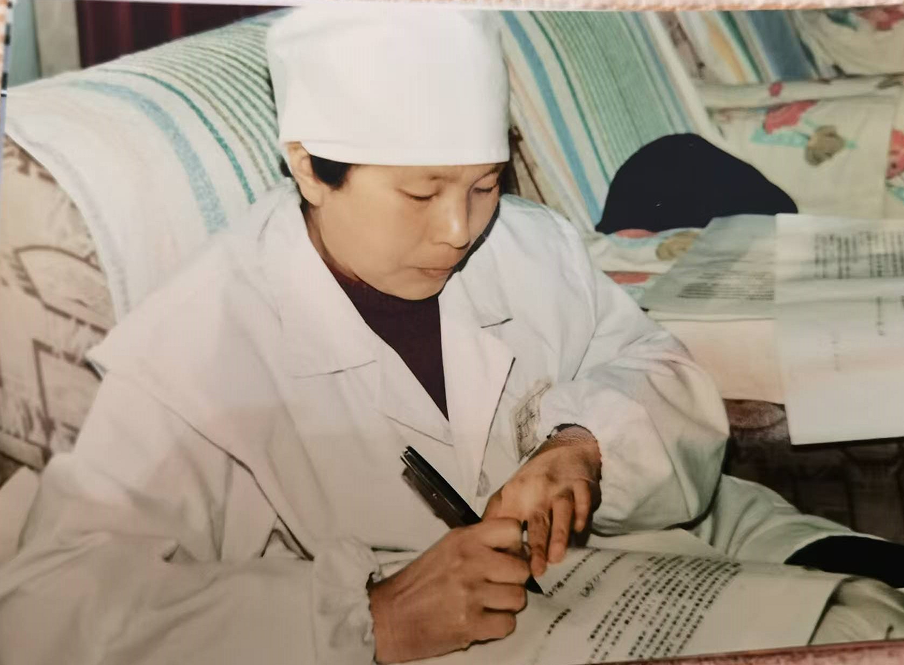

1966年6月,钱红梅从石河子卫校护理专业毕业,分配到了正在筹建的石河子人民医院。次年12月医院正式成立,她成了首批妇产助产师。这活儿不好干,得有“四样心”:耐心、细心、热心,还有扛事儿的责任心——钱红梅把这“四心”刻进了骨子里。

别人这个年纪,都忙着跟对象谈恋爱,钱红梅却跟自己“较上了劲”:头6年在妇产科,谁给介绍对象都摆手,“病人还等着呢,哪有功夫扯这些?”下了班不逛街,抱着《妇产科学》《护理基础》在宿舍“啃”,遇到不懂的,第二天一早就追着老医生问;上班时更闲不住,在病房里转来转去,给行动不便的病人喂饭、打水、梳头发,连伺候大小便都不嫌脏。她常跟自己说:“别人不会的我得会,别人会的我得做得更好——产妇和娃的命,可不能马虎。”

产房里的“万金油”:24小时守着母婴平安

那时候的医院缺人,护士就是“万金油”——产科的接生要会,妇科的护理得懂,连打扫病房、消毒器械的活儿都得扛。全院就俩助产师,钱红梅干脆把铺盖卷搬到了医院,24小时待命:饭在食堂扒两口,觉在值班室眯一会儿,只要听到“钱姐,产妇要生了!”“钱姐,有难产的!”,她一骨碌爬起来,披件白大褂就往产房冲,从来没抱怨过一句“累”。

最忙的一回,她一个班接生了18个娃。从清晨忙到深夜,双手揉了揉眼又继续,额头上的汗擦了又冒,可每个产妇她都盯得紧:宫缩紧了,就攥着产妇的手轻声哄“别怕,跟着我呼吸”;产妇喊渴了,就端着温水慢慢喂;娃生下来,先检查有没有异常,再裹好抱到产妇跟前,笑着说“你看,多健康的宝宝”。等最后一个娃的哭声落定,她才发现后背的汗早把白大褂浸得透湿,胳膊酸得抬都抬不起来。

她不光管“生”,还管“养”。有回一个企业的产妇,生娃时因为胎儿头大,会阴裂了口子。出院那天,产妇拉着她的手红了眼:“我怕伤口长不好,娃还等着喂奶呢。”钱红梅记在了心里,之后连着四天,下班换件蓝布衫就骑上自行车,顶着风骑5公里路去产妇家。进门先洗手消毒,再轻轻掀开纱布检查伤口,手把手教产妇怎么清洁、怎么护理。

“患者之疾,医者之痛。”每见产妇受着产痛的折磨,苦痛便揪着钱红梅的心,每到婴儿呱呱坠地,脸上洋溢的喜悦之情不亚于孩子的母亲。有一次,一个外地来的产妇生了6个多小时,突然呼吸急促、脸煞白——这是休克的早期征兆!钱红梅一看心就揪紧了,一边喊“快拿止血带、配血”,一边跪在产床旁给产妇按压止血。她手稳,眼尖,跟姐妹们配合着输血、调整输液速度,没一会儿,产妇的血压稳住了,血止住了。等听到娃“哇”的一声哭出来,她才敢松口气,低头一看,手心全是汗,膝盖也被床沿硌得发红。

那些年,早产、难产、死胎的情况不少见,可只要钱红梅在,产妇们就觉得踏实。有人说她是“送子观音”,她却摇头:“我不是观音,就是个护士——只要能让母子平安,再累也值。”

从助产师到护理部主任:把“心”的标准传下去

干护理久了,钱红梅越来越熟练,也越来越“较真”:给产妇打多少催产素、输液速度调多快、宫缩间隔多久要警惕,她都摸出了一套经验;遇到危重病人,她总能第一时间找出问题;年轻护士慌了神,她一句“别怕,跟着我来”就能稳住人心。

1986年,她去兵团护士长学习班学了新东西,回来就带着护理姐妹们搞“优质服务”:给病人换吊瓶时多问一句“疼不疼”,给术后病人翻身时轻一点,给焦虑的产妇多聊两句家常。那年,她评上了“兵团优秀专业技术工作者”,手里拿着证书,却想着“还能做得更好”。

1988年,她成了“兵团优秀护理工作者”,还拿到了“屯垦戍边劳动奖章”。别人说“钱姐,你这下可光荣了”,她却把奖章收进抽屉:“光荣是大家的,护理活儿还得接着干。”

1989年,医院成立护理部,钱红梅成了第一任主任。她不搞虚的,先“整规矩”:去全国培训班学了管理知识,回来就结合医院情况,写了本《护理质量控制管理办法》,把输血、输液反应这些病人最担心的问题,一条一条列出来解决;还常组织护士们练技术、比操作,危重病人抢救时,她准站在旁边盯着,手把手教年轻护士“这里要轻,别碰着病人伤口”“输液速度要根据血压调,不能急”。

她还爱“琢磨”:为啥有的病人会感染?怎么护理能让病人少遭罪?凭着这些“问号”,她写了9篇论文——3篇在全国医学护理杂志上发了,6篇登了省级期刊,其中《医院物体表面污染状况调查及预防的探讨》还拿了兵团科技进步三等奖。石河子科委的人说:“钱红梅搞科研,跟照顾病人一样上心。”

退休不褪色:看着医院变好,比啥都开心

1998年,钱红梅退休那天,特意绕着医院走了一圈——产房的窗户还是老样子,只是多了几盏新灯;病房里的床换了新的,护士们的白大褂更整洁了。她摸了摸墙上的宣传栏,笑着说:“这辈子没白干。”

如今20多年过去,来看石河子市人民医院的新院区,钱红梅总忍不住感叹:大楼亮堂得很,核磁、CT这些设备都是高精尖的;医生护士技术过硬,病人看病不用跑远路;连候诊区都有沙发座椅和热水,比当年舒服多了。看着老人们在康复区散步,看着年轻妈妈抱着娃跟护士说笑,她眼里就泛光:“当年我们盼着的,现在都实现了——病人能享上福,比啥都强。”

当年从上海来的姑娘,把一辈子的时光都给了边城的护理事业。那枚“屯垦戍边劳动奖章”亮闪闪的,可比奖章更亮的,是她对病人的关心、对工作的耐心、扛在肩上的责任心——就像当年深夜产房里的那盏灯,暖了一代又一代边城人的心。(通讯员 康晓东 特约记者 陈世江 通讯员 李佳瑞 整理)